介護BCPにおける業務優先度の決め方―限られた職員で何を守るか

はじめに

厚生労働省のひな形を使ってBCP(業務継続計画)を作成したものの、「これで本当に大丈夫なのだろうか」「災害時に実際に使えるのだろうか」と不安を感じていませんか。多くの介護施設や事業所で同じ悩みを抱えています。特に、限られた職員数で災害時にどの業務を優先すべきか、その判断基準が曖昧なままでは、いざという時に現場は混乱してしまいます。

本記事では、BCPの中でも最も重要な「業務優先度の決め方」について、実践的な視点から解説します。厚労省のひな形では「優先業務を決める」と書かれていますが、具体的にどのように決めればよいのか、そのプロセスと考え方を深く掘り下げていきます。

なぜ業務優先度の明確化が重要なのか

災害や感染症の発生時、介護施設では通常時の7割、場合によっては5割以下の職員しか出勤できない状況が想定されます。2011年の東日本大震災では、実際に多くの施設で職員の3割から5割が出勤できず、業務の継続に苦慮したという報告があります(日本介護福祉士会「東日本大震災における介護施設の被災状況調査」2012年)。

このような状況下で、全ての業務をこれまで通りに行うことは物理的に不可能です。しかし、介護サービスは利用者の生命と直結しているため、完全に停止することもできません。だからこそ、「何を最優先で守るのか」「何を一時的に縮小・停止するのか」を事前に明確にしておく必要があるのです。

業務優先度が曖昧なままでは、現場の職員一人ひとりが独自の判断で動くことになり、本来守るべき業務が疎かになったり、逆に優先度の低い業務に貴重な人員が割かれたりするリスクがあります。また、職員間で対応が異なることで利用者や家族からの信頼を損なう可能性もあります。

優先業務の明確化手順

まずは全業務を書き出すことから始める

施設で行っているすべての業務を洗い出します。厚労省のひな形には業務リストの例が掲載されていますが、それをそのまま使うのではなく、自施設の実情に合わせてカスタマイズすることが重要です。

業務の洗い出しは、各部門の責任者や現場のベテラン職員を交えて行うことをお勧めします。現場を知らない管理者だけで決めると、実態とかけ離れた計画になってしまうからです。洗い出した業務は、大きく「直接介護業務」「間接介護業務」「施設運営業務」の3つに分類すると整理しやすくなります。

直接介護業務には、食事介助、排泄介助、入浴介助、移乗介助、服薬管理、バイタルチェック、褥瘡予防ケアなどが含まれます。間接介護業務には、記録作成、申し送り、家族への連絡、ケアプラン作成などがあります。施設運営業務には、清掃、洗濯、調理、物品発注、事務作業などが該当します。

「命に関わるか」「今すぐ必要か」の2つの軸で考える

次に、洗い出した業務一つひとつについて、「重要度」と「緊急度」の2軸で評価します。重要度は「利用者の生命・健康への影響度」、緊急度は「中断した場合に問題が発生するまでの時間」で判断します。

例えば、服薬管理は重要度も緊急度も高い業務です。定時に薬を服用しないと、糖尿病の方であれば血糖値が急激に変動するリスクがあり、生命に関わる可能性があります。一方、レクリエーション活動は、利用者のQOL向上には重要ですが、数日間中断しても直ちに健康被害が出るわけではないため、緊急度は低いと判断できます。

この評価を行う際は、医療職(看護師)の意見を必ず取り入れてください。介護職だけでは気づかない医学的リスクがあるためです。また、利用者の状態によっても優先度は変わることを念頭に置く必要があります。

職員が何人いるかで「できること」を決めておく

評価した業務を、想定される職員の出勤率に応じて優先順位をつけます。多くの施設では、通常時を100%として、「レベル1:70%出勤」「レベル2:50%出勤」「レベル3:30%出勤」といった段階を設定しています。

レベル1(70%出勤)では、生命維持に直結する業務は通常通り実施し、記録や事務作業を簡素化します。レベル2(50%出勤)では、入浴を清拭に変更したり、食事を簡易なものにしたりといった工夫が必要になります。レベル3(30%出勤)では、食事・排泄・服薬・バイタルチェックなど、最低限の生命維持業務のみに絞り込むことになります。

ここで重要なのは、「できればやる」ではなく「このレベルでは確実に実施する」という明確な線引きです。曖昧な表現では、現場の判断がばらつき、本来やるべきことが抜け落ちる可能性があります。

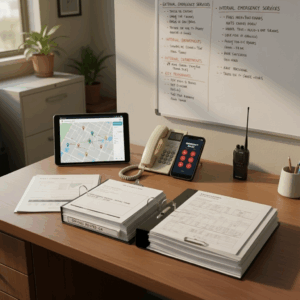

災害時専用の「簡易版マニュアル」を作る

優先業務を決めたら、災害時用の簡素化した業務手順を作成します。通常時と同じやり方では、限られた人員では回りません。

例えば、記録については、法定記録は最低限残しつつ、詳細な経過記録は一時的に省略する、申し送りは口頭ではなくホワイトボードやチャットツールを活用して時間を短縮する、といった工夫が考えられます。入浴についても、週2回から週1回に減らす、あるいは全身清拭に切り替えるといった代替案を用意しておきます。

ただし、簡素化と質の低下は異なります。感染予防や誤嚥リスクへの配慮など、安全に関わる部分は決して省略してはいけません。「時間を短縮しても安全は確保する」という原則を守ることが大切です。

利用者の優先順位付けをどう考えるか

業務の優先順位と同様に重要なのが、利用者の優先順位の考え方です。医療現場では災害時の優先度判断が確立していますが、介護現場でも同様の考え方が必要です。

「誰を見捨てるか」ではなく「誰により手厚く」を決める

介護施設における利用者の優先順位付けは、「誰を見捨てるか」を決めるものではありません。限られた資源の中で、「誰により多くの支援が必要か」「どのような順序で対応すれば全体として最良の結果が得られるか」を判断するためのものです。

優先順位の判断軸としては、医療依存度(経管栄養、吸引の必要性など)、ADL(日常生活動作)の自立度、認知症の程度、基礎疾患の重症度、家族による支援の可否などが考えられます。これらを総合的に評価して、利用者を「高優先度」「中優先度」「低優先度」に分類します。

具体的にどう分けるのか

高優先度に分類されるのは、医療的ケアが常時必要な方、認知症があり見守りがないと危険な行動をとる可能性がある方、嚥下機能が低下しており誤嚥リスクが高い方などです。これらの利用者は、職員の手が最も少ない状況でも、必ず見守りや介助を行う必要があります。

中優先度は、部分的な介助が必要だが、ある程度待つことができる方です。例えば、食事は自立しているが移乗には介助が必要な方、定時の服薬は必要だが医療的ケアは不要な方などです。

低優先度は、ADLがほぼ自立しており、短時間であれば職員の支援なしでも安全が保たれる方です。ただし、低優先度だからといって放置するわけではなく、定期的な巡回や声かけは継続します。

事前に決めておくことの重要性

優先順位の基準は、平常時から利用者ごとに設定し、ケアプランや個別の記録に明記しておくことが重要です。災害発生後に一から判断していては時間がかかりすぎますし、判断のブレも生じます。

また、優先順位については、可能な範囲で利用者本人や家族にも説明し、理解を得ておくことが望ましいです。災害時には通常と異なる対応になることを事前に伝えておくことで、いざという時の混乱や不信感を軽減できます。

さらに、優先順位は固定的なものではなく、利用者の状態変化に応じて定期的に見直す必要があります。半年に1度、あるいはケアプラン更新時に合わせて再評価することをお勧めします。

段階的な業務再開計画

災害や感染症の影響が落ち着いてきたら、縮小していた業務を段階的に再開していきます。この「出口戦略」も、BCPの重要な要素です。

いつ通常業務に戻すかの判断基準

業務再開の判断基準を明確にしておくことが大切です。職員の出勤率が何%に回復したら、どの業務レベルに移行するのか、具体的な数値で示します。

例えば、「職員出勤率が60%に回復したらレベル2からレベル1に移行し、入浴を再開する」「80%に回復したら通常業務に戻し、レクリエーションやリハビリテーションを再開する」といった具合です。

また、施設の設備やライフラインの復旧状況も判断材料になります。電気や水道が完全復旧していない段階で入浴を再開するのは現実的ではありませんし、厨房設備が使えない状況では通常の食事提供は困難です。これらの外部要因も含めた総合的な判断基準を設定しましょう。

一気に元に戻さず、段階を踏む

業務再開は一度に全てを元に戻すのではなく、段階を踏んで進めます。急激な業務量の増加は、疲弊している職員にさらなる負担をかけ、ミスやバーンアウトのリスクを高めます。

最初の段階では、縮小していた頻度を元に戻します。週1回に減らしていた入浴を週2回に戻す、簡素化していた記録を通常レベルに戻す、といった対応です。次の段階で、一時停止していた業務を再開します。レクリエーション、機能訓練、面会の受け入れなどです。

最終段階では、災害対応で後回しにしていた業務に取り組みます。施設内の環境整備、職員研修の再開、新規利用者の受け入れ再開などです。

職員の心身のケアも忘れずに

業務再開計画を考える際、つい業務そのものに目が行きがちですが、職員の心身の状態への配慮も不可欠です。災害や感染症対応では、職員自身も被災者であったり、長期間の緊張状態にさらされたりしています。

業務が正常化に向かう中で、むしろ疲労や精神的ストレスが表面化することも少なくありません。再開計画には、職員の休息時間の確保、ストレスチェックの実施、必要に応じたカウンセリングの提供なども盛り込むべきです。

また、災害対応を振り返り、うまくいったこと・改善すべきことを職員間で共有する場を設けることも重要です。これは次のBCP改善につながるだけでなく、職員の心理的な区切りをつける意味でも有効です。

おわりに

業務優先度の決定は、BCPの核心部分であり、最も難しい作業でもあります。厚労省のひな形はあくまで「型」であり、それを自施設の実情に合わせてカスタマイズし、具体的な判断基準と手順に落とし込むことが、真のBCP策定です。

重要なのは、完璧を目指すのではなく、まず「使える計画」を作ることです。そして、定期的な訓練を通じて検証し、改善を重ねていくことです。実際に災害が起きてから「計画通りにいかない」と気づくのではなく、訓練で問題点を発見し、修正していくプロセスこそがBCPの本質です。

また、BCPは担当者一人で作るものではありません。現場の職員、各部門の責任者、そして利用者や家族も含めた関係者全員で作り上げていくものです。多様な視点を取り入れることで、より実効性の高い計画になります。

「何を守るか」を明確にすることは、同時に「私たちの施設が大切にしている価値は何か」を見つめ直すことでもあります。限られた資源の中で優先順位をつけるという困難な作業を通じて、あなたの施設の介護の本質が見えてくるはずです。

参考文献

- 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」2021年

- 日本介護福祉士会「東日本大震災における介護施設の被災状況調査」2012年

- 厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」2020年