介護施設の停電対策の実務―非常用電源から通信手段まで

業務継続計画(BCP)を策定した介護施設の担当者の方から、「計画は作ったものの、実際の停電対策が本当にこれで十分なのか不安」という声をよく耳にします。特に非常用電源の準備については、どこまで備えれば良いのか、何を優先すべきなのか、判断に迷われる場面が多いのではないでしょうか。

本記事では、介護施設における停電対策の実務について、非常用電源の選定から優先給電設備の決定、長期停電への備えまで、実践的な視点で解説していきます。BCPに記載した内容を、実際の現場でどう活かすか、そのヒントを掴んでいただければ幸いです。

停電が介護施設に与える深刻な影響

まず、停電が介護施設にもたらす影響の大きさを改めて認識しておく必要があります。一般的なオフィスビルと異なり、介護施設では利用者の生命維持に直結する設備が数多く稼働しています。

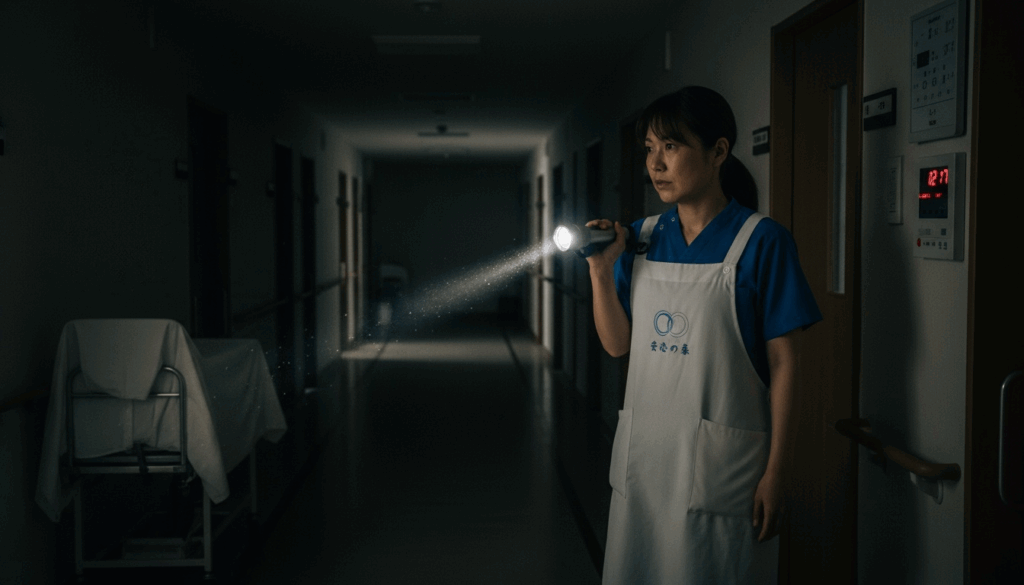

医療的ケアが必要な利用者が使用する吸引器や酸素濃縮器は、電源が途絶えれば即座に生命の危機につながります。また、空調設備が停止すれば、体温調節機能が低下した高齢者は熱中症や低体温症のリスクに晒されるでしょう。夜間の停電では照明が失われ、転倒事故の危険性が一気に高まります。

厚生労働省の「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」では、停電を含むインフラ停止への対策が重要項目として位置づけられています。実際、近年の台風や地震による大規模停電では、多くの介護施設が深刻な困難に直面しており、それぞれの施設の特徴に応じた対策をしっかりと立てておく必要があります。

非常用電源の種類と特性を理解する

非常用電源には大きく分けて、自家発電設備、蓄電池システム、ポータブル発電機、そしてポータブル充電器の4種類が存在します。それぞれの特性を正確に理解することが、適切な選択の第一歩となります。

自家発電設備

自家発電設備は、ディーゼルエンジンやガスタービンで発電機を駆動させる方式です。大容量の電力を長時間供給できるという最大の利点があります。建物全体への給電も可能で、病院や大規模施設では標準的な設備として導入されています。ただし、初期投資が数百万円から数千万円規模になることに加え、定期的なメンテナンスが不可欠です。また、燃料の備蓄量によって稼働時間が左右される点も考慮する必要があります。

蓄電池システム

蓄電池システムは、平常時に電力を蓄えておき、停電時に放電する仕組みです。リチウムイオン電池の性能向上により、近年急速に普及が進んでいます。自家発電設備と比較して設置スペースが小さく、騒音や排気ガスの問題もありません。太陽光発電と組み合わせれば、災害時の持続可能な電源確保につながる一方で、蓄電容量には限界があり、長期停電への対応力では自家発電設備に劣る面があることを認識しておく必要があります。

ポータブル発電機

ポータブル発電機は、持ち運び可能な小型発電機で、数万円から購入できる手軽さが魅力です。特定の設備だけを動かす用途であれば、十分に実用的な選択肢となります。ただし、屋内での使用は一酸化炭素中毒の危険があるため、必ず屋外で使用しなければなりません。また、騒音対策や燃料の安全な保管場所の確保も課題となるでしょう。

ポータブル充電器

ポータブル充電器(モバイルバッテリーやポータブル電源)は、停電対策の中で見落とされがちですが、実は非常に重要な役割を果たします。小型のモバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレット端末の充電に特化しており、数千円から入手可能です。一方、大容量のポータブル電源は、ノートパソコンや小型の医療機器も稼働させることができ、容量によって数万円から十数万円の価格帯となります。これらの最大の利点は、充電さえしておけば即座に使用でき、屋内でも安全に利用できる点です。通信手段の確保という観点から、職員や利用者家族との連絡を維持するために、複数台のポータブル充電器を備蓄しておくことは極めて実践的な対策になります。

施設の実情に合わせた非常用電源の選定

非常用電源を選ぶ際には、施設の規模、利用者の状態、予算、地域特性など、多角的な視点からの検討が求められます。

小規模な通所介護事業所であれば、ポータブル発電機と蓄電池、そして複数のポータブル充電器の組み合わせで対応できるケースが多いでしょう。一方、医療的ケアが必要な利用者を多く受け入れている特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、自家発電設備の導入を真剣に検討すべきです。

地域の災害特性も重要な判断材料になります。台風が頻繁に襲来する地域では、数日間の停電を想定した準備が必要です。半面、都市部で比較的インフラが安定している地域なら、短時間の停電対策に重点を置く選択も合理的といえます。

複数の電源を組み合わせる「ハイブリッド方式」も効果的です。例えば、重要設備には蓄電池システムで瞬時に給電し、その間に自家発電設備を起動させるという運用により、電力供給の途切れを最小限に抑えられます。また、通信機器専用にポータブル充電器を配備しておけば、発電機や蓄電池の容量を他の重要設備に振り向けることができ、全体としての電力運用に余裕が生まれます。

優先給電設備の決定プロセス

限られた電源容量の中で、どの設備に優先的に電力を供給するかの判断は、BCPの実効性を左右する重要な意思決定です。

最優先となるのは、利用者の生命に直結する医療機器です。人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器などは、一刻たりとも電源を失うわけにはいきません。これらの機器を使用している利用者のリストを作成し、それぞれの消費電力を正確に把握しておきましょう。

次に重要なのは、照明設備です。特に夜間の停電では、最低限の照明がなければ介護業務そのものが成り立ちません。全館を照らす必要はありませんが、居室からトイレまでの動線、階段、緊急避難経路は確実に照明を確保する必要があります。LED照明の採用により、消費電力を抑えながら必要な明るさを得ることが可能です。

通信手段の確保も見落としてはなりません。固定電話、インターネット回線、そして充電設備は、外部との連絡や情報収集のために不可欠です。最近では、スマートフォンが主要な連絡手段となっているため、職員や利用者家族との連絡を維持するためにも、充電環境の整備は優先度が高いといえます。ここで重要な役割を果たすのがポータブル充電器です。大容量のポータブル電源を複数台準備し、各フロアや拠点に配置しておけば、発電機や蓄電池に負担をかけることなく、職員のスマートフォンや施設の携帯端末を充電し続けることができます。緊急時の情報収集や連絡調整は施設運営の生命線ですから、通信手段の電源確保には十分な配慮が必要です。

空調設備については、季節や気温によって優先順位が変動します。真夏や真冬であれば生命維持に関わる問題ですが、春秋の穏やかな気候なら後回しにできる場合もあるでしょう。ただし、体温調節機能が低下している高齢者にとって、わずかな温度変化でも体調悪化のリスクがあることを忘れてはいけません。

優先順位を決定したら、それを文書化し、全職員が確認できる場所に掲示しておくことが重要です。停電発生時には、誰もが迅速かつ適切に行動できるよう、定期的な訓練も欠かせません。

ポータブル充電器を選定する際も、同様の考え方が適用されます。施設で使用しているスマートフォンやタブレットの台数を把握し、それぞれのバッテリー容量から必要な充電器の容量を算出しましょう。一般的なスマートフォンのバッテリー容量は3000〜5000mAh程度ですから、20000mAhのモバイルバッテリーであれば4〜6回の充電が可能です。職員の人数や勤務体制を考慮して、必要十分な台数を備蓄することが大切です。

電力消費量の正確な把握と計算

非常用電源の容量を決定するには、優先給電設備の合計消費電力を正確に算出しなければなりません。この計算を誤ると、いざという時に電源容量が不足するという事態を招きます。

各機器の消費電力は、銘板やマニュアルに記載されています。ただし、起動時には定格消費電力の数倍の電力を必要とする機器もあるため、注意が必要です。特に、モーターを使用する機器や冷蔵庫などは、起動時の突入電流を考慮に入れなければなりません。

安全率も必ず設定しましょう。計算上ギリギリの容量では、予期せぬ電力増加に対応できません。一般的には、算出した消費電力の1.3倍から1.5倍程度の容量を確保することが推奨されています。

長期停電を想定した総合的な備え

大規模災害では、電力供給の復旧に数日から1週間以上を要する場合もあります。長期停電への備えは、単に電源を確保するだけでは不十分です。

燃料の備蓄は最重要課題の一つです。自家発電設備やポータブル発電機を使用する場合、燃料がなければ稼働できません。消防法に基づく安全な保管方法を遵守しながら、少なくとも3日分、できれば1週間分の燃料を確保しておきたいところです。ガソリンや軽油は劣化するため、定期的な入れ替えも計画に組み込む必要があります。

通信手段の多重化も重要です。固定電話やインターネット回線が使えなくなる可能性を想定し、衛星電話や防災無線、トランシーバーなど、複数の通信手段を準備しておくべきでしょう。この際、これらの通信機器を充電するためのポータブル充電器も、それぞれの機器に対応したものを用意しておく必要があります。近隣の医療機関や行政機関との連絡体制も、停電を想定して事前に構築しておかなければなりません。

ポータブル充電器自体の充電計画も忘れてはいけません。停電が長期化した場合、ポータブル充電器のバッテリーも消耗していきます。ポータブル発電機や自家発電設備を使って定期的にポータブル充電器を再充電するローテーション計画を立てておくことで、継続的な通信手段の確保が可能になります。また、ソーラーパネル付きのポータブル充電器を一部導入すれば、天候が良ければ日中に太陽光で充電でき、燃料消費を抑えることもできるでしょう。

食料や水の備蓄についても、電源の問題と切り離して考えることはできません。冷蔵庫や冷凍庫が使えなくなれば、保存していた食材が傷んでしまいます。常温保存可能な非常食を一定量備蓄し、利用者の嚥下機能や食事形態に応じた品揃えを考慮することが求められます。

職員の配置計画も見直しが必要です。停電時には通常業務に加えて、発電機の管理や利用者の安全確認など、追加の業務が発生します。また、公共交通機関が停止して出勤できない職員が出ることも想定されるため、施設近隣に居住する職員のリストを作成し、緊急時の召集体制を整えておくことが望ましいでしょう。

定期的な点検とメンテナンスの徹底

どれほど優れた非常用電源を導入しても、適切なメンテナンスを怠れば、いざという時に機能しない可能性があります。

自家発電設備については、消防法や建築基準法により定期的な点検が義務付けられていますが、それ以外の設備についても独自の点検スケジュールを設定すべきです。蓄電池は経年劣化により容量が低下するため、定期的な容量測定と必要に応じた交換が必要になります。

ポータブル発電機も、長期間使用しないとエンジンが始動しにくくなることがあります。最低でも月に一度は試運転を行い、正常に作動することを確認しておきましょう。燃料系統のトラブルを防ぐため、燃料は新鮮なものを使用することが重要です。

ポータブル充電器のメンテナンスも軽視できません。リチウムイオンバッテリーは、完全に放電した状態で長期保管すると劣化が進みます。一般的には、3ヶ月に一度程度、50〜80%程度まで充電し直すことが推奨されています。また、年に一度は実際に各種機器を充電してみて、正常に機能するか確認することも大切です。充電器本体の破損や接続端子の汚れなど、見た目では分からないトラブルが潜んでいる可能性もあります。点検時には、充電器の製造年月日も確認し、古いものから計画的に更新していく体制を整えておきましょう。

実践的な訓練で計画の実効性を高める

BCPは文書として存在するだけでは意味がありません。実際の停電を想定した訓練を定期的に実施し、計画の実効性を検証することが不可欠です。

訓練では、実際にブレーカーを落として停電状態を作り出し、非常用電源の起動から優先設備への給電切り替えまでの一連の流れを確認します。この際、ポータブル充電器の配布訓練も組み込んでおくと効果的です。どの職員がどこに配置されたポータブル充電器を管理し、誰のスマートフォンを優先的に充電するのか、実際に動いてみることで課題が明確になります。

訓練を通じて、計画書に記載されていない細かな問題点が浮き彫りになることも多いでしょう。例えば、発電機を保管している場所から使用場所までの運搬経路に障害物があったり、延長コードの長さが足りなかったり、ポータブル充電器の保管場所が分かりにくかったりといった、現場でなければ気づかない課題が見つかります。

訓練後には必ず振り返りを行い、改善点を洗い出して計画に反映させていきましょう。この継続的な改善サイクルこそが、BCPの質を高める鍵となります。

より実践的なスキルを身につけるために

本記事では、停電対策の基本的な考え方と実務のポイントをお伝えしましたが、実際の現場では、さらに複雑な判断や専門的な知識が求められる場面も多く存在します。

施設の構造や設備、利用者の状態、地域特性など、それぞれの施設が抱える固有の条件を踏まえた上で、最適な停電対策を構築していく必要があります。また、電気設備に関する専門知識、関係法令の理解、リスクアセスメントの手法など、BCP担当者として身につけるべきスキルは多岐にわたります。

介護BCP教育研究所の「介護BCP実践アカデミー」では、このような実践的なスキルを体系的に学ぶことができます。単なる理論の学習にとどまらず、実際の施設における事例分析や、具体的な対策立案のワークショップを通じて、現場ですぐに活用できる知識とスキルを習得していただけます。

BCPを「作って終わり」ではなく、「使える計画」へと進化させるための具体的な方法論を、ぜひアカデミーで学んでいただければと思います。利用者の安全を守り、職員が安心して働ける環境を作るために、一歩踏み込んだBCPの実践力を身につけていきましょう。