感染症BCP策定の実務ポイント―クラスター発生を想定した現実的な対策【2025年版】

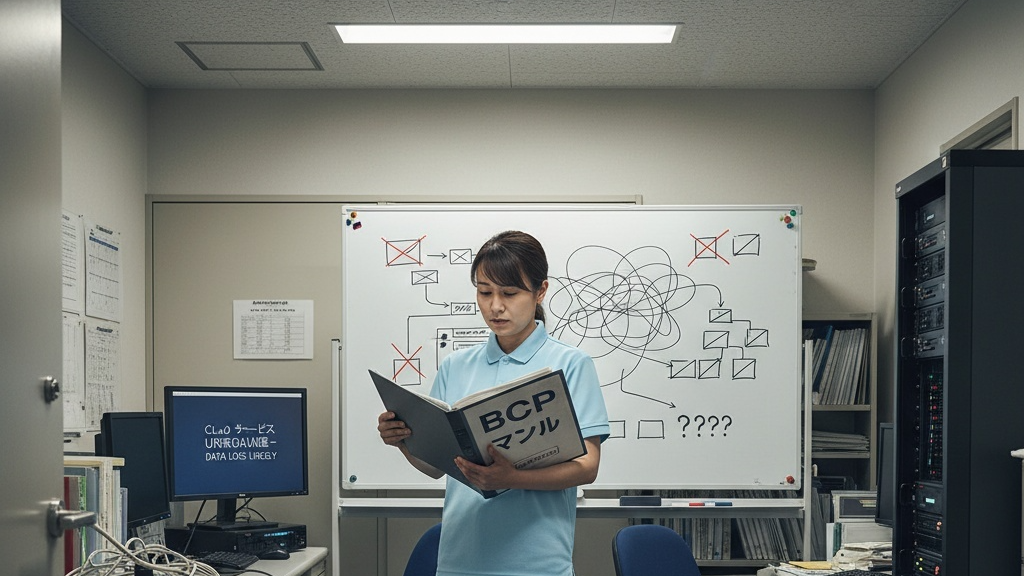

新型コロナウイルス感染症の経験から、感染症の業務継続計画(BCP)の重要性は誰もが理解しています。しかし、「実際にクラスターが発生したら具体的に何をすればいいのか」が明確でない事業所が驚くほど多いのが現状です。

厚生労働省のひな形を使って感染症BCPは作成した。計画書はファイルに綴じてある。年1回の研修も実施している。しかし、担当者の心の中には「これで本当に大丈夫なのか」という不安が残っていませんか。

実は、その不安は正しいのです。新型コロナウイルス感染症の流行時、立派なBCP計画書があったにもかかわらず、実際の現場では機能せず、混乱に陥った事業所が数多くありました。本記事では、なぜ多くのBCPが「使えない計画」になってしまうのか、そして本当に機能するBCPにするために何が必要なのかを解説します。

感染症BCPで想定すべき3つの発生パターン―あなたの計画は区別できていますか?

「感染症が発生した場合」では漠然としすぎている

多くの事業所のBCP計画書を見ると、「感染症が発生した場合は○○する」という記載があります。しかし、この「感染症が発生した場合」という想定が、実は大きな落とし穴なのです。

新型コロナウイルス感染症の経験から明らかになったのは、職員が感染した場合、利用者が感染した場合、そして施設内でクラスターが発生した場合では、直面する問題も必要な対応も全く異なるということです。

パターン1:職員の感染―突然の人員不足にどう対応するか

ある訪問介護事業所では、一人の職員が新型コロナウイルスに感染したことをきっかけに、濃厚接触者として認定された職員が次々と出勤停止になりました。金曜日の夕方に最初の感染が判明し、週末を挟んだ月曜日の朝には、通常10名いる職員のうち、出勤できたのはわずか3名。残された職員だけでは、その日予定されていた30件の訪問をこなすことは物理的に不可能でした。

このパターンで最も深刻なのは、急激な人員減少です。一人の感染が引き金となり、数日のうちに職員の半数以上が出勤できなくなる事態は、決して珍しくありません。しかし、多くのBCP計画書には「職員が不足した場合は業務を優先順位付けする」とだけ書かれており、具体的にどの業務を優先し、どの業務を停止するのか、誰がその判断をするのかが明確になっていないのです。

あなたの事業所のBCPには、通常の7割、5割の人員でも回せる具体的な計画がありますか?

パターン2:利用者の感染―ケアと感染拡大防止の両立という難題

ある特別養護老人ホームでは、一人の利用者に発熱症状が現れ、検査の結果、新型コロナウイルス陽性と判明しました。施設では直ちに個室への隔離を試みましたが、認知症のある方だったため、個室に一人でいることに強い不安を示し、何度も部屋から出ようとしました。

このパターンの困難さは、感染した利用者を隔離しながらも、必要なケアは継続しなければならないという点にあります。高齢者は重症化リスクが高いため、常に状態観察が必要です。しかし、そのケアを行う職員は、感染のリスクに晒されることになります。

さらに、新型コロナウイルス感染症の流行時には医療機関が逼迫し、すぐには入院できないケースが多発しました。施設内で数日から数週間、感染した利用者のケアを継続せざるを得ない状況で、他の利用者への感染をどう防ぐのか。多くの事業所が、この現実的な問題に直面して初めて、計画の不備に気づいたのです。

あなたの事業所では、利用者を施設内で療養させながら、他の利用者への感染を防ぐ具体的な方法を準備していますか?

パターン3:クラスター発生―通常業務が完全に崩壊する事態

最も深刻なのが、クラスターの発生です。あるデイサービスでは、週末を挟んで複数の利用者と職員に発熱症状が現れ、月曜日には5名の感染が確認されました。保健所からの指示により、施設は一時休業。出勤可能な職員も濃厚接触者として自宅待機となり、管理者一人だけが施設に残り、保健所からの連絡対応、利用者家族への説明、応援職員の調整などに追われることになりました。

クラスターが発生すると、もはや通常業務の延長では対応できません。保健所による疫学調査への対応、複数の感染者への同時対応、地域からの支援の受け入れ調整、場合によってはメディア対応まで、BCP計画書に書かれていない様々な業務が一気に降りかかってきます。

多くのBCP計画書は、「感染者が1〜2名発生した場合」を想定して作られています。しかし、クラスターが発生した場合の想定は、ほとんどの計画書で欠落しているのが実態です。

あなたの事業所のBCPは、この3つの発生パターンを明確に区別し、それぞれに対する具体的な対応を準備していますか?

なぜ多くの事業所が「使えないBCP」を作ってしまうのか

失敗パターン①:ひな形をそのまま使っている

最も多い失敗は、厚生労働省のひな形の文言をそのまま計画書にコピーしていることです。ひな形は優れた参考資料ですが、あくまで「ひな形」であり、自事業所の実情に合わせたカスタマイズが不可欠です。

「関係機関と連携する」と書かれていても、具体的にどの医療機関の誰に、どのタイミングで、どんな方法で連絡するのかが書かれていなければ、緊急時には使えません。「ゾーニングを実施する」と書かれていても、自分の事業所の建物のどの部屋を汚染区域にし、どの動線を使うのかが図面に落とし込まれていなければ、実施できません。

失敗パターン②:「できること」ではなく「やるべきこと」を書いている

理想的なBCPと現実的なBCPは異なります。多くの計画書には、「感染者専用の担当職員を配置する」「24時間以内に全職員の安否確認を完了する」など、理想的な対応が書かれています。しかし、職員10名の小規模事業所で、本当に専任の担当職員を配置できるでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の経験では、理想的すぎる計画が、かえって現場を混乱させたケースが多くありました。「計画書通りにできない」という焦りが、適切な判断を妨げたのです。

重要なのは、自事業所が「本当にできること」を計画に書くことです。完璧でなくても、実行可能な計画の方が、はるかに価値があります。

失敗パターン③:職員が計画を知らない

驚くべきことに、多くの事業所では、BCPの内容を管理者と担当者しか知りません。年1回の研修で計画書を配布して読み上げるだけでは、職員の記憶には残りません。

新型コロナウイルス感染症の流行時、ある施設では管理者が感染して自宅療養となり、残された職員は「BCPに何が書いてあるか分からない」という状態に陥りました。計画書の保管場所すら知らない職員もいたのです。

どれほど優れた計画書があっても、職員がその内容を理解し、実行できなければ意味がありません。

失敗パターン④:一度作ったら見直していない

BCPを3年前に策定したまま、一度も見直していない事業所は少なくありません。しかし、その間に職員は入れ替わり、利用者の状況も変わり、地域の医療機関の体制も変化しています。

ある事業所では、計画書に記載されていた協力医療機関が、既に閉院していたことが、感染者が発生して初めて判明しました。古い携帯電話番号に連絡しても誰も出ず、貴重な時間を無駄にしたのです。

失敗パターン⑤:訓練を実施していない

計画を作っただけで、一度も訓練を実施していない事業所も多くあります。「訓練の時間が取れない」「どんな訓練をすればいいか分からない」という理由です。

しかし、訓練をしていない計画は、緊急時に機能しません。実際に動いてみて初めて、計画の問題点や不足している情報が明らかになるのです。ある事業所では、初めての訓練で「個人防護具の保管場所が分からない」「緊急連絡網に記載された電話番号が古い」「ゾーニングの境界をどこに設定するか職員間で認識が違う」など、20以上の問題点が発覚しました。

これらの失敗パターンに、あなたの事業所はいくつ該当しますか?

3感染症BCP成功の3つの鍵―「知識」から「実践力」へ

鍵①:職員全員が「自分ごと」として理解している

機能するBCPの第一の鍵は、職員全員が計画の内容を理解し、自分の役割を認識していることです。「管理者が何とかしてくれる」ではなく、「自分はこの状況でこう動く」という具体的なイメージを持っている状態です。

成功している事業所では、BCPを特別なものとして扱わず、日常業務の一部として組み込んでいます。月1回の職員会議で5分間BCPの話題を取り上げる、新人研修に必ずBCPを含める、業務マニュアルにBCPの要素を統合するといった工夫です。

しかし、どうすれば職員にBCPを「自分ごと」として理解してもらえるのか、効果的な研修方法とは何か。これらは、実践経験に基づいた具体的なノウハウが必要です。

鍵②:実践的な訓練を継続している

成功している事業所の共通点は、年2回以上の実践的な訓練を継続していることです。ただし、「実践的な」という点が重要です。形だけの訓練、毎回同じシナリオの訓練では、効果は限定的です。

効果的な訓練とは、実際に起こりうる状況をリアルに再現し、職員が判断を求められ、計画の不備を発見できる訓練です。例えば、「夜勤帯に利用者の感染が疑われる症状が出た」「管理者に連絡が取れない」「保健所の電話が繋がらない」といった、現実的な困難を訓練に組み込むことで、真の対応力が養われます。

では、限られた時間と人員の中で、どのように効果的な訓練を企画し実施するのか。小規模事業所でもできる訓練方法とは。これらには、実践的なノウハウが必要です。

鍵③:継続的な改善サイクルが回っている

最も重要なのは、BCPを「生きた文書」として扱い、継続的に改善していることです。訓練で発見された問題点を計画に反映する、職員の意見を取り入れる、最新の感染症情報を盛り込む。このPDCAサイクルが機能している事業所は、緊急時にも適切に対応できます。

新型コロナウイルス感染症の経験では、流行の初期に作成した計画が、その後の知見の蓄積により何度も改訂された事業所が、最終的には最も効果的な対応ができていました。

しかし、日々の業務に追われる中で、どうやって継続的な改善の時間を確保するのか。何をどのタイミングで見直すべきなのか。これらには、効率的な運用方法を知る必要があります。

あなたの事業所のBCPは本当に機能しますか?

ここまで読んで、いくつの「不安」が浮かんだでしょうか。

「うちの計画書、ひな形をほぼそのまま使っている...」 「職員の半数が計画の内容を知らないかもしれない...」 「訓練、去年やってないかも...」 「3つの発生パターンの区別、できていない...」

これらの不安は、決してあなたの事業所だけのものではありません。多くの介護事業所が同じ課題を抱えています。しかし、その課題に気づいていること自体が、改善への第一歩です。

重要なのは、「知識」と「実践」の間には大きな壁があるということです。BCPの重要性を理解することと、実際に機能するBCPを運用することは、全く別のスキルなのです。

多くの担当者が悩んでいるのは、以下のような実践的な課題です:

- 職員7割で業務を回すための、具体的な優先順位付けの方法

- 小規模事業所でも実施可能な、現実的なゾーニングの手順

- 個人防護具の正しい着脱方法と、実際に職員に習得させる訓練方法

- 保健所や医療機関との連携で、何をいつどう伝えるべきか

- 限られた時間で実施できる、効果的な訓練の企画方法

- 職員に「自分ごと」として理解してもらうための研修設計

これらは、本や計画書を読むだけでは身につきません。実践経験に基づいた具体的なノウハウと、実際に手を動かして練習する機会が必要です。

まとめ:次の一歩を踏み出すために

感染症BCPは、作成することがゴールではありません。実際に感染症が発生した際に、現場で機能する「使える計画」にすることが本当のゴールです。

本記事では、多くの事業所が陥りがちな失敗パターンと、成功するための3つの鍵について解説しました。あなたの事業所のBCPを見直すきっかけになれば幸いです。

しかし、「何が問題か」を知ることと、「どう解決するか」を実践することの間には、大きなギャップがあります。このギャップを埋めるためには、具体的な実践方法を学び、実際に練習する機会が必要です。